法定福利費とは?見積書の作成方法も解説!

法定福利費とは?基本概要と役割

法定福利費の定義

法定福利費(ほうていふくりひ)とは、企業が従業員に対して法律で義務付けられている社会保険料のことです。企業が負担する社会保険料や労働保険料がこれに該当します。具体的には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などが含まれます。

企業が負担する法定福利費は、従業員の給与とは別にかかるため、企業にとっては重要なコストとなります。従業員が安心して働ける環境を作るために必要な費用と考えることができます。

法定福利費が必要な理由

法定福利費は、従業員が働くうえでの「安全」と「保障」を確保するために必要です。たとえば、病気やケガをしたときや、高齢になったとき、失業したときに生活を守るために役立ちます。

① 病気やケガをしたときの保障

健康保険や労災保険を通じて、医療費や治療費が補助されます。これにより、従業員は安心して治療を受けることができます。

② 高齢になったときの保障

厚生年金保険に加入していることで、定年後に年金が支給されます。これにより、退職後の生活を支える資金が確保されます。

③ 失業したときの保障

雇用保険により、失業したときに一定の期間、失業給付が支払われます。これにより、次の仕事が見つかるまでの生活を支えることができます。

このように、法定福利費は、従業員の生活の安定や将来の安心につながっているため、企業には負担が義務付けられているのです。

法定福利費の法的根拠

法定福利費は、健康保険法や厚生年金保険法、労働基準法などの法律によって定められています。これらの法律に基づき、企業は従業員に対して社会保険料や労働保険料を負担する義務があります。

たとえば、健康保険や厚生年金保険は「健康保険法」や「厚生年金保険法」に基づき、企業と従業員がそれぞれ負担することが決められています。また、雇用保険や労災保険は「雇用保険法」や「労働基準法」で定められており、企業の負担割合も決まっています。

このように、法定福利費は国が定めたルールに従って、企業が必ず負担しなければならないものなのです。

法定福利費の内訳と計算方法

法定福利費は、企業が法律で負担を義務付けられている社会保険料や労働保険料のことです。具体的には、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料の5つがあります。企業はこれらを給与に応じて計算し、毎月負担しています。それぞれの内訳と計算方法について詳しく説明します。

健康保険料

健康保険料は、従業員が病気やケガをしたときに医療費の一部をカバーするための費用です。企業と従業員が半分ずつ負担します。

計算方法

健康保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2(企業負担分)

例:

- 標準報酬月額が30万円

- 保険料率が10%の場合

30万円 × 10% ÷ 2 = 15,000円(企業負担分)

給付内容

- 診察や入院費用の70%を補助

- 出産時の手当金や休業中の傷病手当金の支給

健康保険料は都道府県ごとに保険料率が異なるため、実際の負担額は地域によって変わります。

厚生年金保険料

厚生年金保険料は、従業員が老後に受け取る年金の財源となる保険料です。企業と従業員が半分ずつ負担します。

計算方法

厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2(企業負担分)

例:

- 標準報酬月額が30万円

- 保険料率が18.3%の場合

30万円 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円(企業負担分)

給付内容

- 老齢年金(65歳から受給)

- 障害年金(障害を負った場合)

- 遺族年金(被保険者が死亡した場合に家族へ支給)

介護保険料(40歳以上)

介護保険料は、40歳以上の従業員が将来的に介護が必要になった場合に給付を受けるための保険料です。健康保険料と一緒に徴収され、企業と従業員が半分ずつ負担します。

計算方法

介護保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2(企業負担分)

例:

- 標準報酬月額が30万円

- 介護保険料率が1.6%の場合

30万円 × 1.6% ÷ 2 = 2,400円(企業負担分)

給付内容

- 訪問介護サービス

- デイサービス(通所介護)

- 介護施設への入居

雇用保険料

雇用保険料は、従業員が失業したときや育児・介護で休業したときに給付を受けられる制度です。企業と従業員で負担割合が異なります。

計算方法

雇用保険料 = 賃金総額 × 保険料率(企業負担分)

例:

- 賃金総額が30万円

- 保険料率が0.9%(企業負担0.6%、従業員負担0.3%)の場合

30万円 × 0.6% = 1,800円(企業負担分)

30万円 × 0.3% = 900円(従業員負担分)

給付内容

- 失業した際の失業給付

- 育児休業給付金

- 介護休業給付金

労災保険料

労災保険料は、仕事中や通勤中にケガをしたり、病気になったりした場合に給付を受けるための保険料です。労災保険料は企業が全額負担します。

計算方法

労災保険料 = 賃金総額 × 保険料率(業種により異なる)

例:

- 賃金総額が30万円

- 労災保険料率が0.5%の場合

30万円 × 0.5% = 1,500円(企業負担分)

給付内容

- 療養補償給付(治療費の補助)

- 休業補償給付(働けない間の給与補償)

- 障害補償給付(後遺症が残った場合の補償)

【計算例】月収30万円の従業員1人にかかる法定福利費

| 項目 | 保険料率 | 企業負担額 | 従業員負担額 |

| 健康保険料 | 10% | 15,000円 | 15,000円 |

| 厚生年金保険料 | 18.3% | 27,450円 | 27,450円 |

| 介護保険料 | 1.6% | 2,400円 | 2,400円 |

| 雇用保険料 | 0.9%(企業0.6%、従業員0.3%) | 1,800円 | 900円 |

| 労災保険料 | 0.5% | 1,500円 | 0円 |

| 合計 | – | 48,150円 | 45,750円 |

法定福利費を正確に管理する重要性

法定福利費は企業にとって大きなコスト負担となりますが、従業員の生活を支える重要な制度でもあります。正確に計算し、適切に管理することで、従業員の働きやすい環境が整い、企業の信頼性や安定性の向上にもつながります。

法定福利費を内訳明示した見積書の作成方法

法定福利費は企業にとって重要なコストであり、見積書に正確に明記することで、取引先や従業員に対して信頼性を示すことができます。この章では、「法定福利費」「見積書」「作成方法」という3つのキーワードを軸に、法定福利費を正しく内訳に反映させた見積書の作成方法を解説します。

見積書に法定福利費を記載する理由

法定福利費を見積書に明記する理由は、取引先に対してコストの正当性を示すためです。従業員の社会保険や労働保険への加入が義務付けられているため、企業はこれを正確に計算し、見積書に反映する必要があります。

法定福利費の記載により、以下のようなメリットがあります:

- 企業の信頼性が向上 → コストの透明性が確保される

- 取引先とのトラブル回避 → 誤解やトラブルの防止

- コスト管理が容易になる → 企業内での原価管理や利益計算が正確になる

法定福利費の内訳を見積書に反映するポイント

法定福利費を見積書に反映する際のポイントは以下のとおりです:

- 法定福利費の対象項目を整理

- 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料をすべて含める。

- 保険料率を正確に反映

- 最新の保険料率を使用し、給与や報酬に応じて計算する。

- 「法定福利費」として明記

- 「諸経費」や「雑費」ではなく、必ず「法定福利費」として具体的に明記する。

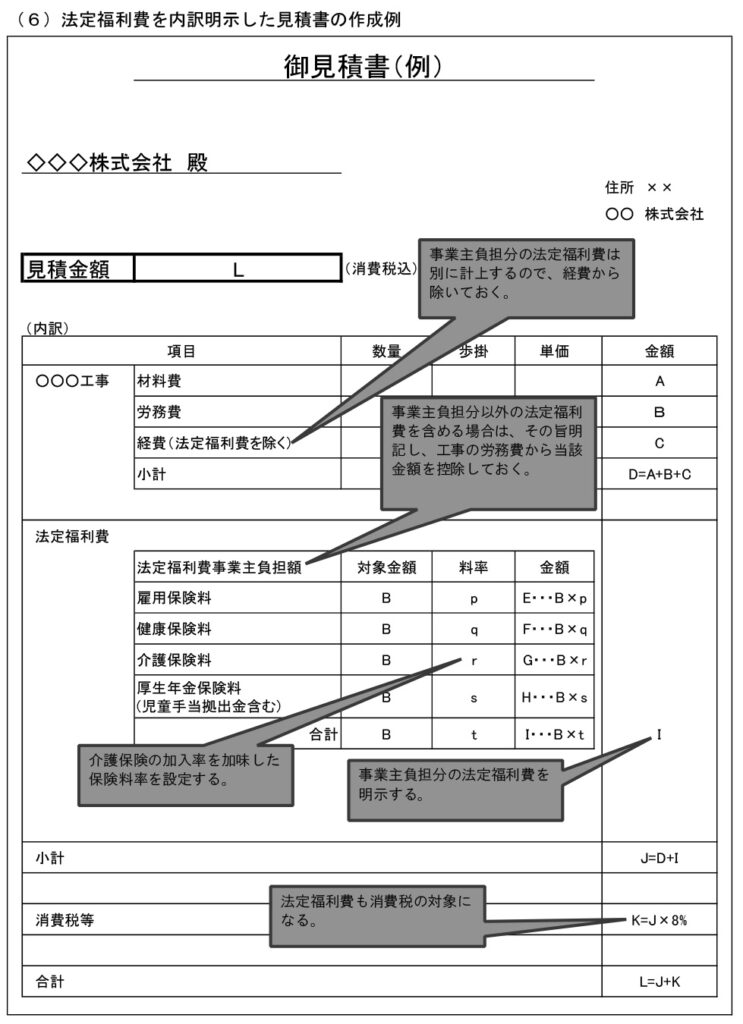

見積書作成例

下記は国土交通省が公開している「法定福利費を内訳明示した見積書」の作成例です。これを参考にすることで、法定福利費を正確に記載した見積書を作成できます。

法定福利費に関するよくある疑問

法定福利費については理解しづらい点も多いため、よくある質問をQ&A形式でまとめました。

Q1. 法定福利費の負担割合は毎年変わるの?

はい。保険料率は法改正や経済状況に応じて毎年変動します。最新の保険料率を基に計算し直す必要があります。

Q2. 法定福利費は「諸経費」としてまとめて記載しても良い?

いいえ。「諸経費」や「雑費」ではなく、「法定福利費」として明確に区別して記載することで、取引先や社内での理解がスムーズになります。

Q3. 法定福利費は給与に含まれるの?

いいえ。法定福利費は給与とは別に企業が負担するコストです。従業員の手取り額には反映されません。

Q4. 見積書に法定福利費を記載する義務はある?

法律で義務付けられてはいませんが、国土交通省は「適正な契約・取引」のために見積書への明記を推奨しています。取引の透明性を保つためにも記載することが望ましいです。

Q5. 法定福利費の未払いは違法になる?

はい。法定福利費は法律で負担が義務付けられているため、未払いの場合は労働基準監督署から指導を受けたり、罰則が科されることがあります。

法定福利費に関する注意点

法定福利費を正確に計算し、見積書に明記するための注意点をまとめます。

最新の保険料率を常に確認する

健康保険料や厚生年金保険料などは毎年改定される可能性があります。最新の保険料率を確認し、正確に反映することが重要です。

「諸経費」や「雑費」としてまとめない

「諸経費」としてまとめると、コストの正当性や根拠が不透明になり、取引先や社内で誤解が生じる可能性があります。「法定福利費」として項目を分けて明記しましょう。

計算方法を統一する

部署や担当者によって計算方法が異なると、見積書の内容に一貫性がなくなります。社内で計算方法を統一しておくことで、見積書作成時の混乱を防ぐことができます。

見積書に「法定福利費」の項目を明記する

法定福利費を明記することで取引先への信頼性が増し、契約の透明性が高まります。特に国や自治体との契約では、法定福利費の明記が求められるケースがあります。

便利な見積機能で法定福利費の管理を効率化

法定福利費を正確に見積書に反映するには、専用ツールを活用することで効率化が可能です。特に建設業界では、法定福利費の項目が多く、毎年変動する保険料率に対応するため、手作業では時間と手間がかかります。

「現場へGO!」は、建設業界に特化した見積作成ツールで、過去の見積データからコピーしたり、項目マスタを一括登録したりすることができます。これにより、作業の効率化が進み、短時間で法定福利費を含んだ詳細な見積書を作成することができます。さらに、作成した見積書にはオリジナル書類を添付して取引先に送付することもできるので、業務の正確性とスピードが向上します。

法定福利費の正しい理解と管理が企業の健全な経営につながります。正確な見積書作成をサポートする「現場へGO!」のツールを活用することで、コスト管理を徹底し、従業員の福利厚生の充実と取引先との信頼関係強化に役立てることができます。