工事請負契約書とは?サンプルと書き方を徹底解説!

工事請負契約書とは?

工事請負契約書の定義と目的

工事請負契約書とは、建設工事などの仕事を依頼する際に、依頼する側(発注者)と実際に工事を行う側(請負業者)の間で取り交わす契約書のことです。この書類には「どんな工事をするのか」「いつまでに終えるのか」「いくらで請け負うのか」など、工事に関する重要な取り決めが明記されています。

この契約書の目的は、工事に関するトラブルを未然に防ぐことです。例えば、工事の内容や期間が曖昧なままだと、「聞いていた話と違う」といった問題が起こることがあります。工事請負契約書をしっかりと作成しておくことで、お互いの認識を揃え、安心して仕事を進めることができます。

一般的な契約書との違い

一般的な契約書は、多くの場合、「商品を売買する」ことや「サービスを提供する」ことに関する取り決めを記載します。一方で、工事請負契約書は、「仕事の成果物を完成させる」ことを目的とした契約書です。つまり、工事を完成させることがゴールとなるのが特徴です。

また、工事請負契約書には、作業の内容だけでなく、工事中に起きたトラブルや損害に対する責任分担、工期の遅延に対する対応策などが記載されることが多く、他の契約書に比べて、より具体的な内容が求められます。

「口頭でお願いするだけでは、後から認識の違いが生じてトラブルになることもあります。工事請負契約書は、そうした問題を未然に防ぐための大切な道具です。」

工事請負契約書の必要性

法的な役割とトラブル回避の重要性

工事請負契約書には、法律的にとても大切な役割があります。たとえば、工事を依頼する側(発注者)と工事を行う側(請負業者)の間で、「何をどのように進めるか」がはっきりと書かれているため、どちらかが約束を守らなかったときに問題を解決する基準になります。これを法的な効力といいます。

具体的には、「工事がいつまでに終わらないと困る」や「追加の費用を急に請求されないようにしたい」といった状況で、この契約書があることでトラブルを防ぐことができます。また、裁判などで争うことになった場合も、この契約書が証拠として使えるため、安心して仕事を進められるのです。

たとえば、口頭で「これをやっておいて」と頼むだけだと、後から「聞いていない」と言われることもあります。

しかし、事前にメモやメールでやり取りしておけば、「確かに伝えたよね」と確認できます。工事請負契約書も同様に、仕事の約束を明確に記録し、トラブルを防ぐための大切な手段です。」

契約書がない場合のリスク

一方で、契約書を作らない場合、どんなリスクがあるのでしょうか?

まず、言葉だけの約束だと、後から「そんな話は聞いていない」と相手が主張しても、どうにもならないことがあります。たとえば、「この工事は2週間で終わると聞いたのに、1ヶ月もかかった」といったトラブルが起きたとしても、契約書がなければ約束を証明できません。

さらに、工事の途中で何か問題が起きた場合でも、「誰が責任を取るべきか」や「どう解決するのか」が不明確になることがあります。これが原因で、工事が止まったり、追加費用が発生したりすることも少なくありません。

たとえば、プロジェクトの準備をするときに、「誰がどの作業を担当するのか」を明確に決めずに始めてしまうと、後から「あの作業は自分がやるつもりだった」と意見が食い違うことがありますよね。契約書がない状態は、それと同じような混乱を引き起こす可能性が高いのです。

工事請負契約書に必須の項目

工事請負契約書は、工事に関する大事な約束を記録する書類です。ここでは、特に重要な5つの項目を紹介します。これらをしっかりと書いておくことで、トラブルを防ぎ、安心して仕事を進めることができます。

当事者の特定情報

契約を結ぶ人たち(当事者)が誰なのかを明確にすることが重要です。

発注者(工事を依頼する側)と請負業者(工事を行う側)の名前、住所、連絡先などを記載します。

例えば、プロジェクトを進める際にも、誰が依頼者で誰が担当者なのかを明確にしておかないと、後から「そんな話はしていない」と認識の違いが生じる可能性があります。それを防ぐための基本情報です。

工事内容と工期の明記

「どんな工事をするのか」と「いつまでに終わらせるのか」を具体的に書きます。

たとえば、「家の屋根を修理する」「工事は3月1日から3月10日までに終わる」といった具合です。

これが曖昧だと、「言われた内容が違う」と後で揉める原因になります。

契約金額と支払条件

工事にかかる費用がいくらなのか、また、どのように支払うのかを明記します。

例として、「工事代金は50万円で、半分を工事開始時に支払い、残りを完成後に支払う」といった内容を書きます。これを書いておかないと、支払いのタイミングで「そんな約束してない」と言われる可能性があります。

工事中止や解約に関する条項

工事が途中で中止になった場合や、契約を解約する場合にどうするかも重要です。

例えば、「発注者が中止を求めた場合、工事の進捗に応じて費用を請求する」といったルールを記載します。これにより、お互いが納得した形で契約を終わらせることができます。

瑕疵担保責任の取り決め

瑕疵(かし)とは、工事の欠陥や不具合のことです。工事が終わった後に問題が見つかった場合、誰が責任を取るのかを決めておく必要があります。

例えば、「工事完了後1年間は、業者が無償で修理を行う」といった内容を記載することが一般的です。この取り決めがあると、発注者は安心できます。

工事請負契約書作成時の注意点

工事請負契約書を作成する際には、いくつかの重要なポイントに気をつける必要があります。これを押さえることで、無用なトラブルを防ぐことができます。以下に、特に気をつけるべき3つの点を紹介します。

曖昧な表現を避ける方法

工事請負契約書では、できるだけ具体的な言葉を使うことが大切です。

たとえば、「工事はなるべく早く終わらせる」と書くと、「なるべく」がどのくらいの期間を指すのか分からず、後で揉める可能性があります。これを防ぐには、「工事は2025年3月31日までに完了させる」といったように、明確な期限を記載するようにします。

また、工事内容も具体的に記載しましょう。「屋根を修理する」だけではなく、「屋根の破損箇所を修理し、防水シートを取り付ける」と詳細に書くことで、双方の認識が一致します。

口約束との違いを明確化

口約束とは、話し合いだけで決まった内容のことを指します。

しかし、工事請負契約で口約束に頼るのは非常にリスクが高い行為です。後から「そんな話はしていない」と言われても、記録が残らないため、トラブルが起きた際に解決が難しくなります。そのため、契約書に明確に記載しておくことで、双方の合意内容をはっきりさせ、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

弁護士や専門家のサポートの活用

工事請負契約書は、法律的な文書なので、作成に不安がある場合は弁護士や専門家の力を借りるのがおすすめです。

特に、契約金額が大きい場合や複雑な内容の工事を依頼する場合、自分だけで作成すると抜け漏れが起こる可能性があります。専門家に相談すれば、必要な項目がしっかりと含まれ、法的にも問題のない契約書を作成することができます。

最近では、契約書作成を手伝うオンラインサービスやアプリも利用できるので、こうしたツールを活用するのも一つの方法です。

工事請負契約書の具体例

工事請負契約書は、実際に作成するとなると少し難しそうに感じるかもしれません。しかし、基本的な構成や例を知っておくことで、どのように書けば良いかが分かります。ここでは、実際のテンプレート例と、住宅工事や公共工事などのケースごとのポイントを紹介します。

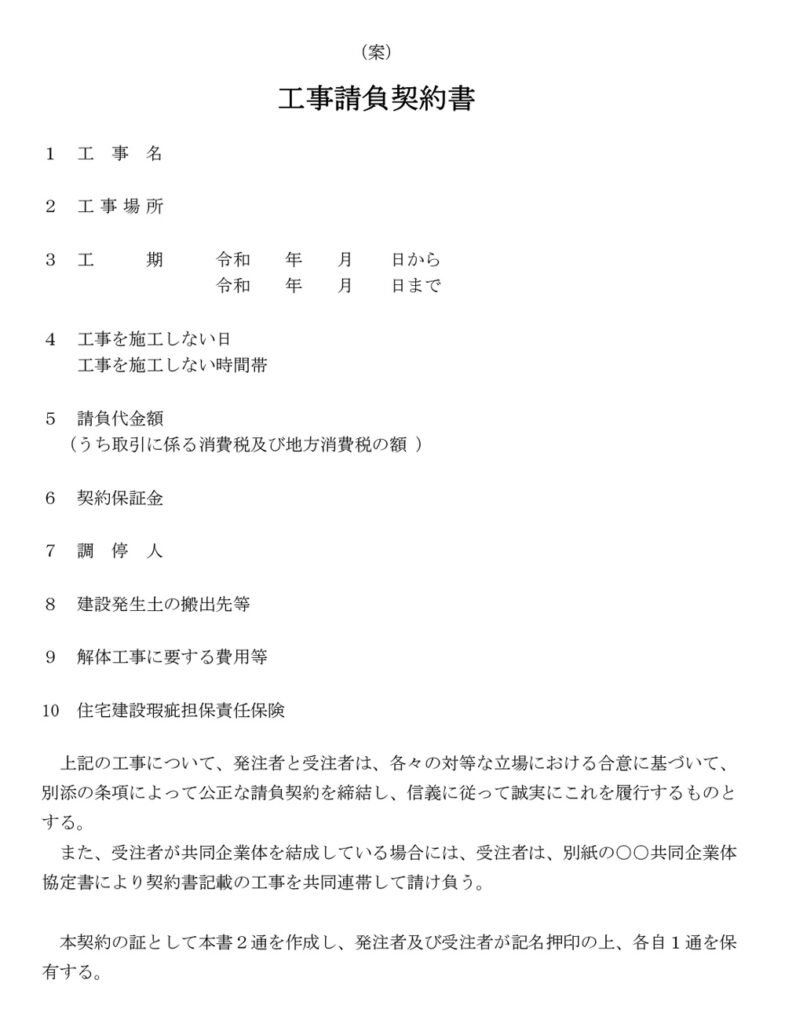

実際のテンプレートの例

工事請負契約書の具体例として、国土交通省が提供している公式サンプルを参考にするのが便利です。このサンプルには、必要な項目がすべて網羅されており、実務でもそのまま使える内容となっています。

このテンプレートには、以下のような項目が含まれています:

- 当事者の情報(発注者・請負業者)

- 工事の目的や場所

- 工期や金額

- 支払条件や瑕疵担保責任

これらを確認しながら、自分の契約内容に合うように修正して使います。

ケースごとの書き方

住宅工事の場合

住宅工事では、工事の内容が非常に具体的になるため、「工事箇所」「使用する材料」などを細かく記載することが重要です。たとえば、「屋根の葺き替え工事」「使用する屋根材は〇〇社製のもの」といった具合です。また、雨漏りなどの問題に備えて、瑕疵担保責任に関する記載を忘れないようにしましょう。

公共工事の場合

公共工事では、発注者が国や自治体であることが一般的です。そのため、契約書には法令遵守の項目や、安全対策に関する条項を含めることが求められます。また、工期が厳守されることが多いので、進捗管理や遅延時の対応についても明記します。

リフォーム工事の場合

リフォーム工事は、住宅工事に比べて小規模なケースが多いですが、工事箇所が既存の建物と関連するため、作業範囲を明確にすることが大切です。たとえば、「浴室の壁をタイル張りに変更する」といった具体的な内容を記載します。また、追加工事が発生する可能性がある場合、その対応方法も書いておくと安心です。

よくあるトラブルとその解決法

工事請負契約書があっても、工事の進行中にトラブルが発生することがあります。ここでは、よくある3つの問題とその解決法を紹介します。これらを知っておくことで、トラブルが起きても冷静に対応できます。

工事の遅延や中断

トラブルの内容:

工事が予定通りに進まず、完成が遅れてしまうことがあります。たとえば、「雨が続いたため、屋根の工事が予定通り進まない」といったケースです。

解決法:

契約書に「遅延時の対応」を明記しておくことが重要です。たとえば、「天候や不可抗力による遅延が発生した場合は、発注者と業者が協議して新たなスケジュールを決定する」と記載します。これにより、予期せぬ事態でもお互いが納得できる対応が可能です。

追加費用や範囲外工事の請求

トラブルの内容:

工事中に発注者が「ここも直してほしい」と依頼することがあります。この場合、業者が追加工事を行った後で追加費用を請求し、費用について揉めることがあります。

解決法:

契約書に「追加工事の取り扱い」を明記しておくことが大切です。たとえば、「追加工事は、事前に発注者の同意を得たうえで行い、その費用は別途請求する」といったルールを記載します。また、作業を始める前に見積書を提出してもらい、合意することでトラブルを防ぐことができます。

契約内容に基づく責任の所在

トラブルの内容:

完成した工事に問題があった場合、誰が修理や対応をするのか分からず、責任の押し付け合いになることがあります。たとえば、「工事後に壁にひびが入ったが、発注者と業者のどちらが責任を負うのか分からない」といったケースです。

解決法:

契約書で「瑕疵担保責任」の範囲と期間を明確にしておくことが解決の鍵です。たとえば、「工事完成後1年間は、業者が無償で修理を行う。ただし、発注者の使用方法による損傷は除く」といった具体的な記載をしておきます。これにより、問題が起きたときにスムーズに対応できます。

まとめ

工事請負契約書は、工事の内容や条件を明確にし、トラブルを防ぐための重要な書類です。しかし、これらの書類を手作業で作成・管理することは、時間と労力がかかります。

そこで、建設業向けの統合型アプリケーション「現場へGO!」を活用することで、業務の効率化が期待できます。このツールは、Salesforceのプラットフォーム上で構築されており、見積、工程表、契約、発注、請求など、建設業に必要なさまざまな機能を備えています。

例えば、見積機能では、3階層までの見積作成が可能で、過去の見積からのコピーやマスタからの一括登録など、多彩な機能で省力化を実現しています。また、工程表機能では、グラフィカルな工程表を現場と会社で常に共有でき、見積データからの引継やコピー機能を活用することで、大幅な省力化を実現しています。

さらに、契約機能では、追加工事や清算工事など、複数の契約を一つの案件内で管理することが可能で、施主様と交わす四会連合準拠の契約書式も標準で実装されています。

「現場へGO!」を活用することで、工事請負契約書の作成や管理が効率化され、業者と発注者の双方が安心して工事を進められる環境が整います。